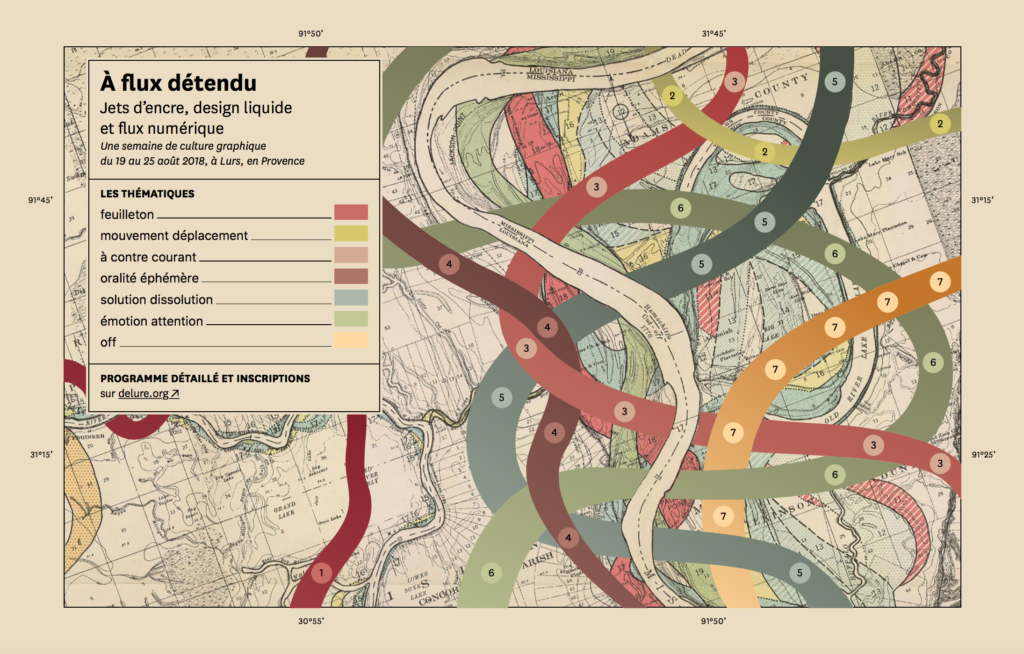

Un petit mot à propos de La métaphore de la maison typographie, le magnifique petit livret risographié, offert par les Rencontres de Lure 2018 à leurs participants cette année et édité par Marie-Astrid Bailly-Maitre avec les brillants jeunes graphistes-typographes Océane Juvin, Jules Tirilly, et Martin Violette.

Alors tout d’abord il faut savoir qu’il y a bien deux Gérard Blanchard… et que cela occasionne des malentendus savoureux. Le second est un rockeur accordéoniste qui s’est fait connaître dans les années 80 avec les remarquables « Rock Amadour » et « Elle voulait revoir sa Normandie ». Perso j’aime bien. Le premier est graveur, typographe, sémiologue, orateur charismatique qui a marqué des générations de graphistes et amis des Rencontres de Lure dont il fut le pivot intellectuel pendant des décennies, de la fin des années 60 à sa mort en 1998. Il s’intéressait à toute la sphère typo-graphique-médiatique, et notamment à la BD, au cinéma, à la musique (liste non restrictive), et combinait sans peur des sources classiques, renaissantes et contemporaine dans ses explorations parfois alambiquées des formes de l’expression médiatique. J’ai eu l’occasion de participer au numéro que Communication et langages lui consacrait en 2013 avec ce texte, publié ici sous forme de mini-série… Typothérapie : le songe Blanchard. Et ce rêve m’est revenu en pleine figure cette année à Lurs quand on m’a remis ce petit inédit merveilleux qu’est cette métaphore de la maison typographie.

La métaphore de la maison typographie

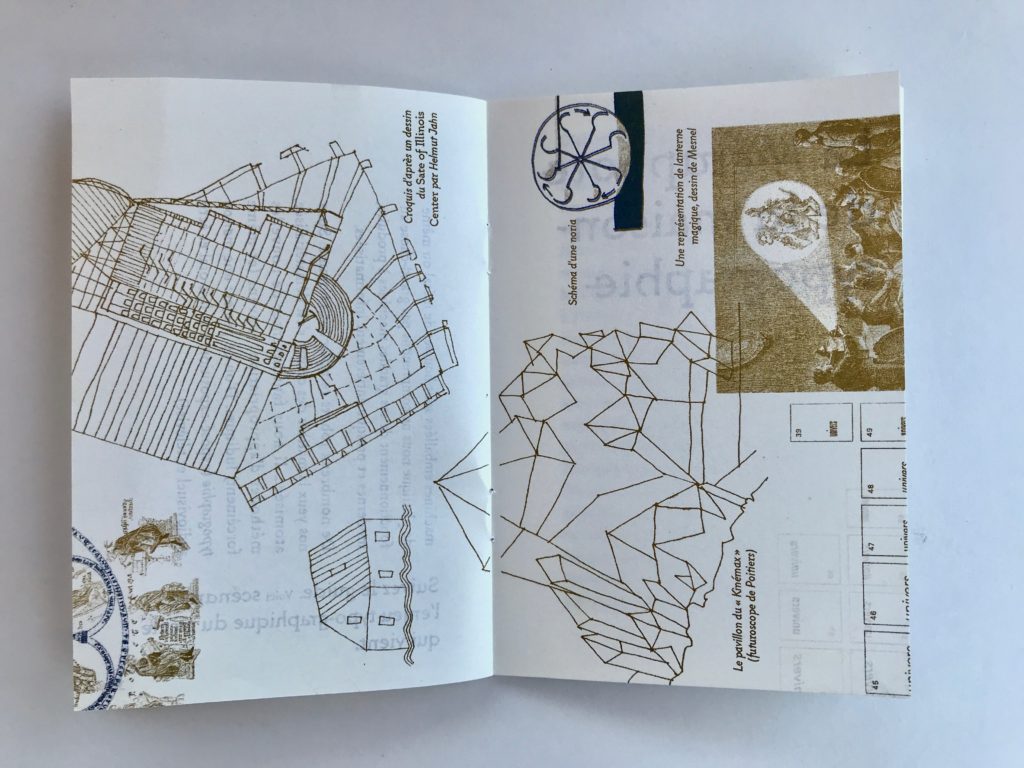

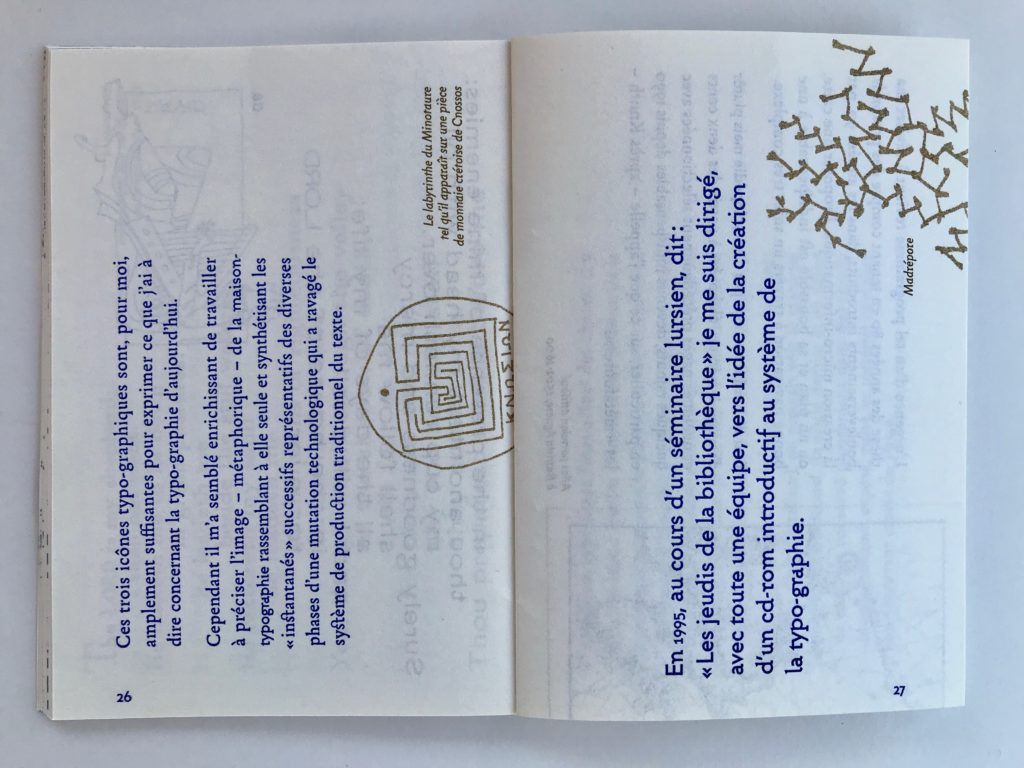

Le prétexte : un projet de CD Rom (on est en 1995, dans la bibliothèque de l’École Estienne, où Gérard Blanchard tient son séminaire, avec ses improbables polycopiés composites de texte, d’image, de signes, hypertextes de papier). Le CD Rom multimédia, aujourd’hui disparu au profit du réseau (comme l’annonçait Hervé Le Crosnier dès la naissance de ce support), est un prétexte à concevoir un musée imaginaire, comme infini, non contraint, animé, interactif, propice à l’exploration et à la divagation.

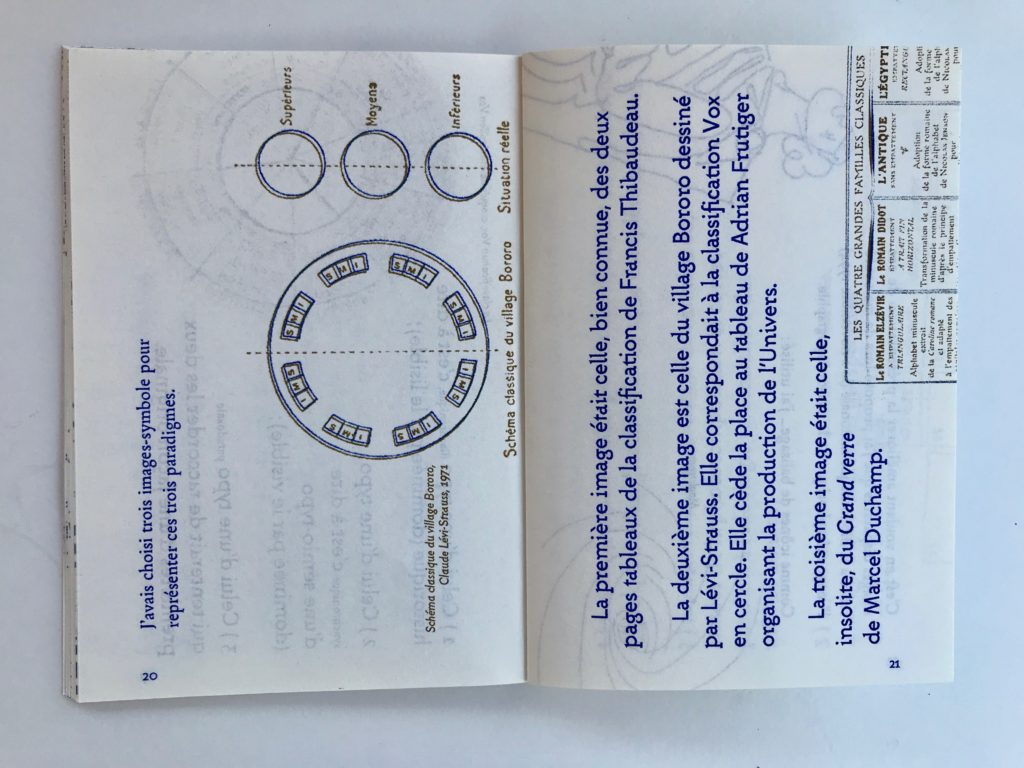

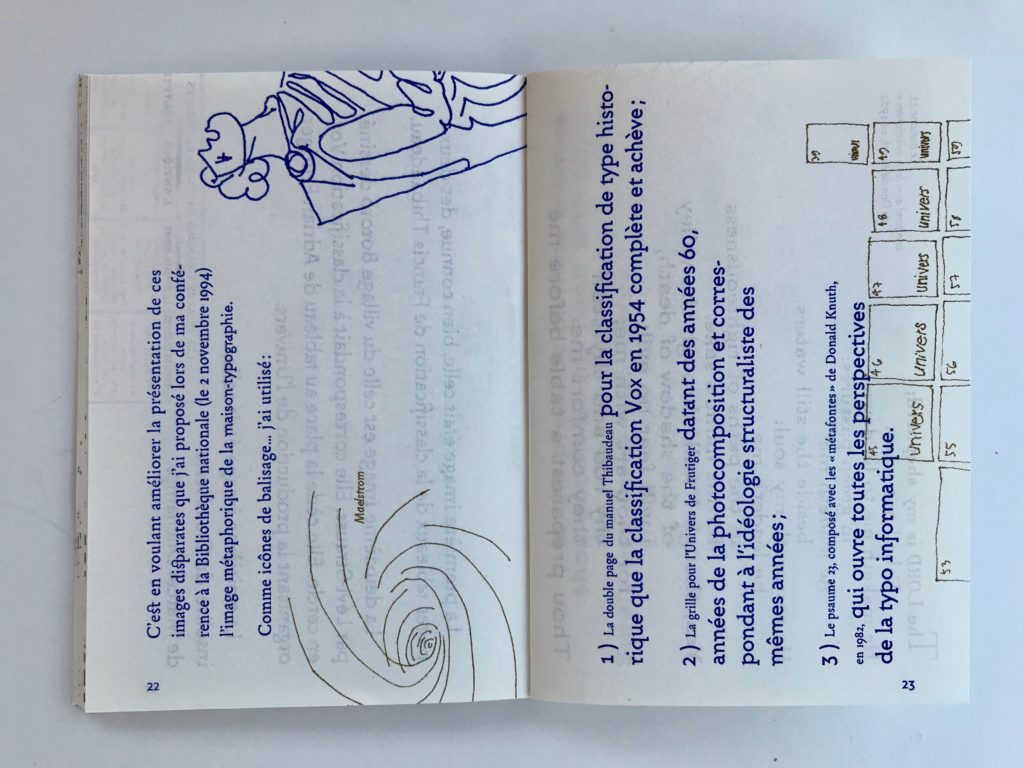

Dans ce musée imaginaire qu’il nous fait visiter salle par salle, et qui s’avère bien plus qu’un musée, un espace cognitif réticulaire, se découvre l’histoire d’un art-artisanat-industrie : la typographie, du plomb au numérique en passant par la photocomposition. Évidemment, ce qui intéresse Blanchard, c’est ce qui se joue dans le procédé. L’enjeu historique, culturel – sinon civilisationnel – et imaginaire de la manipulation des signes écrits qui se joue dans leur création, entre art et industrie. Il appelle cela « « Le psychodrame permanent qui se joue à travers les formes des lettres, la tension existant entre les forces normalisatrices d’un art industriel et les pulsions qui l’arrachent à l’immobilisme ». Rien que ça. Je n’en dis pas plus, et laisse la parole à Marie-Astrid Bailly-Maître qui a bien voulu que je reproduise ici son introduction à l’opuscule.

La Métaphore de la maison-typographie, texteélaboré au cours d’un séminaire à la bibliothèque de l’école Estienne en 1995, donne une idée de l’esprit qui anime à cette époque les Rencontres de Lure sous l’impulsion de Gérard Blanchard : un esprit de recherche en marge de l’université où l’imagination et la pratique ont leur place tout autant que la théorie et la méthode.

Gérard Blanchard n’est pas de ces théoriciens qui ignorent la forme : non seulement il l’expérimente à travers ses travaux d’illustrateur, de graphiste ou de typographe, mais il en a fait le coeur de sa recherche en sémiologie en développant dans la thèse qu’il a soutenue à la Sorbonne en 1980 comment agit la typographie sur le lecteur et sur le message par le jeu subtil des connotations formelles qui lui sont attachées.

La Métaphore de la maison-typographie est en fait un « radeau de textes ». Son auteur nous livre aussi les coulisses de son élaboration, son objectif et le débat qu’il a suscité chez ses premiers lecteurs/auditeurs, dont je fus, lors d’un week-end de fin de séminaire à l’IRHT (Institut de recherche et d’histoire des textes) à Orléans en mai 1995.

Ce texte raconte l’histoire d’un rêve partagé de musée virtuel de la typographie sur cd-rom, qui n’existera finalement pas ailleurs que dans nos imaginations et nos conversations. L’imagination est un lieu que nous pouvons aisément habiter ensemble pour peu que nous osions les mots qui la convoquent. Il y a dans l’usage collectif de l’imagination pour bâtir, penser et créer une énergie particulière. Pour Gérard Blanchard, elle est une porte d’entrée pour la recherche, une forme d’investigation, une manière de poser des questions et d’aller dans les recoins que le raisonnement ne prend pas la peine d’éclairer. Sa manière d’enseigner et de restituer ses idées témoignent sans cesse de ce parti pris.

Par chance, nous avons dans un cahier de Lure gardé trace de ce projet-poème, proche de l’idée de musée imaginaire de Malraux. Cela nous a permis d’en faire une nouvelle édition, relue, revue, recréée pour continuer, aux rencontres de Lure, de bâtir ensemble cette maison-typographie, au regard d’une création typographique actuelle si prolifique.

Évidemment, cette maison typographie a des airs de chancellerie, la fameuse maison des Rencontres de Lure dans le village haut-provençal de Lure… où tout cela se tisse dans l’oralité et l’amitié entre des gens de toutes origines et de toutes spécialités. Une utopie en somme.

Si vous voulez le livret (hors commerce), il faut aller à Lure, ou peut-être un jour croiser l’association aux puces typo ou lors d’un de ses mardis parisiens, et vous montrer gentils…